診療科

糖尿病・内分泌内科

外来担当医表

午前の部

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 診察室18 | 小川る | ||||

| 診察室20 | 牛田 |

小川晃 | 山田 | 小川る | 山田 |

午後の部

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 診察室18 | 落合 | 小川晃 | 落合 |

外来受診について

外来受診される方の診療や診察、受付時間のご案内はこちら

診療科の特色

糖尿病について

糖尿病は放置すると、知らない間に合併症が進行して、失明や透析、足壊疽などをきたしてしまうことがあります。実際に、このような健康に支障をきたす合併症を発症してしまった患者さんからは「話には聞いてはいましたが、わたし自身がこんな風になるとは正直、思ってもいなかったです。本当に、後悔後に立たずですね。」とお話しされることもあります。

一方、食事や運動や薬剤で良好な血糖管理ができていれば、合併症を十分に予防できることも示されています。しかしながら、食事、運動療法の管理には本人の意志と、家族や医療スタッフの支援が必要になります。そこで、当院では患者さんの価値観や社会状況を考慮して、その方その方に合った、実現可能な方法での生活習慣の工夫の提案を行うように努めております。また、包括的な支援ができるように管理栄養士や看護師、薬剤師、検査技師、理学療法士と協力してサポートしています。

地域における役割:糖尿病サポートチームで、かかりつけ医の先生方との地域連携を推進

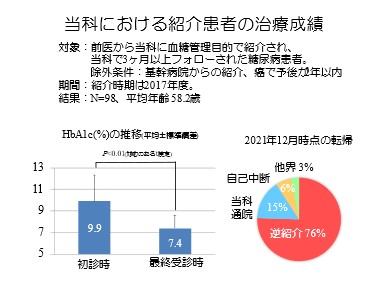

2022年の外来の症例数は1型糖尿病が100名、2型糖尿病が1289名であり合計1457名の糖尿病の患者さん(1型や2型以外も含む)の診療にあたりました。一方、尾張北部医療圏の糖尿病の患者さんは3万5000人程度と推定されるため、かかりつけ医と当院の密な連携が重要であると考えられます。そのため当院は、かかりつけ医から血糖管理に改善の余地がある患者さんを紹介して頂き、改善した後に逆紹介をする循環型の診療に取り組んでおります。HbA1cは初診時(平均9.9%)に比較して最終受診時(平均7.4%)に有意に改善していることが確認できています(下記のFigure参照)。

HbA1cの改善の要因としては、糖尿病サポートチーム(医師と看護師、管理栄養士、薬剤師、検査技師、理学療法士の各部門のスタッフ35名で構成)での連携した取り組みが考えられます。具体的には、外来での管理栄養士による栄養指導は929件であり、かかりつけ医への逆紹介後も継続可能な食事療法の提案を行っております。一方、紹介して頂いた患者さんの血糖管理には注射製剤の導入が必要となるケースが多くみられますが、入院に比較して患者さんの時間的・経済的な負担が少ない外来での自己注射の導入を看護師や薬剤師が行っており、年間に91件(頻度は約4日に1件)で実施していました。また、「自宅での24時間の血糖値の推移の見える化」が可能となるフラッシュグルコースモニタリングの導入を1型糖尿病の患者さんを中心に検査技師が進めておりますが、累計導入数は83件となっております。さらに、既存の治療方法では十分な効果が得られなかった高度肥満症の患者さんへの新しい治療法として肥満外科手術の取り組みを進めておりますが、累計の実施件数は23症例となっております。なお、東海北陸地方における肥満外科手術の保険適応施設は2023年4月の時点では当院を含めた15施設に限られております。

今後も基幹病院として、地域のかかりつけ医の先生方と連携し、糖尿病サポートチームで一丸となり尾張北部医療圏の糖尿病診療・予防医療に尽力していきたいと考えております。

入院での加療について

外来での加療で効果が不十分な場合は10日間程度の入院治療の提案をすることもあります。

糖尿病教室に参加して知識を深めて頂き、退院後も継続して実施可能な生活習慣について相談をさせて頂きます。

内分泌疾患について

生体は、視床下部、下垂体、甲状腺、副甲状腺、副腎といった内分泌腺から分泌されるホルモンにより体調を整えたり、成長やエネルギー代謝、尿量などの調整を行います。これらのホルモンのバランスが崩れる疾患を、機能検査(血液検査など)や画像検査(CT・MRI・超音波・シンチグラムなど)で診断し治療を進めています。

対象となる疾患と治療法

| 視床下部下垂体疾患 | 下垂体機能低下症(副腎不全など)、プロラクチノーマ、クッシング病、先端巨大症、尿崩症など |

|---|---|

| 甲状腺疾患 | バセドウ病、亜急性甲状腺炎、橋本病、甲状腺腫瘍など |

| 副甲状腺疾患 | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺機能低下症など |

| 副腎疾患 | 原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫など |

| 消化器内分泌疾患 | インスリノーマ、ガストリノーマ、グルカゴノーマなど |

内分泌疾患の早期診断のための機能検査やシンチグラフィーを実施

多くの内分泌疾患における診断のために必要な機能検査やシンチグラフィーを取り扱っており、そのほとんどが外来で実施されています。2022年の各種機能検査は合計294件(デキサメタゾン試験146件、CRH試験64件、カプトプリル試験12件など)であり、各種シンチグラフィーは104件でした。このような適切な評価により、多くの内分泌疾患の早期診断(副腎皮質機能低下症が105例、原発性アルドステロン症が8例、カテコラミン産生腫瘍が12例、コルチゾール産生腫瘍が9例など)や早期治療に努めております。また、バセドウ病や自律性甲状腺腫瘍に対して放射性同位元素内用療法を5件実施しております。詳細は診療実績に記載しております。

肥満は手術で治る可能性があります。

古くから肥満は万病のもととされています。

高度肥満症における、肥満外科手術の有効性が示されつつありますが、当院は肥満外科手術の保険適応施設になります。

詳しくはこちらをご覧ください。

クリニカルパス(治療行程計画)

クリニカルパスのうち、患者さん用パスは患者さんに不安なく治療を受けていただくことを目指した治療行程計画書です。

クリニカルパスについてはこちら

医療機関の方へ

当院は地域医療支援病院として、地域医療連携を推進し、地域全体で継続性のある医療提供ができるよう取り組んでおります。

地域医療連携についてはこちら

WEBコラム

当院が発行・寄稿した広報誌より抜粋した記事をご紹介します。

※所属、肩書きは執筆当時のものです。

※内容は現在では異なる場合があります。

肥満の最新医療について(R5.3.15広報こまき「健康通信」より)

医師紹介

落合 啓史

- 専門領域

- 糖尿病・内分泌

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医

日本糖尿病学会専門医・指導医

日本内分泌学会専門医・指導医

医学博士

臨床研修指導医講習会修了

小川 晃一郎

- 専門領域

- 糖尿病・内分泌内科一般

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医

日本内分泌学会専門医

医学博士

小川 るるな

- 専門領域

- 糖尿病・内分泌内科一般

牛田 美帆

- 専門領域

- 糖尿病・内分泌内科一般

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本糖尿病学会専門医

日本内分泌学会専門医

山田 紗矢加

- 専門領域

- 糖尿病内分泌内科一般

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医