診療科

呼吸器内科

外来担当医表

午前の部

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 診察室33 | 櫻井 |

高田 |

櫻井 | 池山 |

高田 |

| 診察室34 | 池山 |

縣 |

全並 | 後藤大 | 櫻井 |

| 診察室35 | 高田 | 後藤大 | 小島 | 高田 | 小島 |

午後の部

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 診察室33 | 吉田 | 高田 | 吉田 | 高田 | |

| 診察室34 | |||||

| 診察室35 | 全並 |

外来受診について

外来受診される方の診療や診察、受付時間のご案内はこちら

診療科のご案内

呼吸器内科では、気管支や肺に関係する病気の診断と治療を担当しています。気管支喘息、気管支炎や肺炎などの呼吸器感染症、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺癌、間質性肺炎、気胸などが主な対象疾患です。

| 認定施設 | 日本呼吸器学会 認定施設 日本呼吸器内視鏡学会 認定施設 日本アレルギー学会 アレルギー専門医教育認定施設 |

|---|

院内セカンド・オピニオン制度

現代の医学や医療は非常に複雑です。担当の主治医のみで治療方針の判断が難しい場合は、呼吸器内科と呼吸器外科の全医師を交えて、患者さんごとに治療の方向性を協議する場を週1~2回設けております。同じ病院の中で行うことですが、他の施設で行うセカンド・オピニオンとは異なり迅速で費用もかかりません。また協議する内容は問いませんので、ご希望があれば主治医にお申し出ください。さまざまな視点から検討し見解をまとめます。

対象となる疾患と治療法

| 気管支喘息 | 症状と各種気道系の検査を用いて総合的に診断していきます。気道可逆性検査や呼気一酸化窒素測定は迅速に実施でき、また東海地方でも実施可能な施設の少ない気道過敏性検査も行えます(予約制)。 治療は吸入ステロイド薬とピークフローモニタリングによる自己管理が基本となります。 患者さん個人に最適な吸入薬(吸入器)を選択することが重要で、そのために多くの種類の吸入薬を取りそろえています。 重症喘息の患者さんには、適応や必要性を判断し生物学的製剤を用いた治療も行っています。 治療が順調で症状が安定された方は、長期治療での通院の便を考慮して最寄りのかかりつけ医をご紹介しております。 発作期や治療薬の変更が必要な場合は、かかりつけ医から迅速に当院へ紹介受診できるような体制(病診連携)をとっております。 喘息発作の場合は、ステロイド薬の内服や点滴が必要であり、酸素投与が必要となるような重症の場合は時間外の緊急入院も含め対応しています。 近年、吸入ステロイド薬の普及により、喘息発作で入院される患者さんは全国的にも少なくなりました。 病状に合わせた吸入治療の継続と、喫煙されている場合は禁煙することが大切です。 |

|---|---|

| 慢性閉塞性肺疾患 (COPD) | 長期の喫煙によって肺が破壊され、息を吐く力が低下する病気です。 症状と肺機能検査とレントゲン検査などで診断します。病気の進行を抑えるためには禁煙が最も重要ですが、慢性の咳・痰や息切れ症状がみられる場合は気管支拡張薬の吸入を基本とした薬物療法を行います。 重症の患者さんでは、息切れ症状が悪化して酸素を取り込む能力が低下すると生活能力が低下することがあります。このような場合、当院では呼吸リハビリテーションを実施して生活の質を高めるとともに、必要に応じて在宅酸素療法や在宅マスク式人工呼吸療法を導入しています。 開始する場合は短期間入院していただき、患者さん個々の家庭生活に最もふさわしい在宅酸素療法を提供できるよう心がけています。 そのため当院では液体酸素型と濃縮器型の2種類を採用しており、生活状況や必要酸素流量なども踏まえ、リハビリ科とも協力して選択をしています。 また必要な方には身体障害者手帳の申請を行い経済的な負担軽減にも努めております。このように重症の患者さんの治療には医師だけでなく多くの職種の協力も得て一丸となって取り組んでいます。 COPDには感冒などをきっかけに一時的に症状が増強する“急性増悪”という現象があります。 この場合、ステロイド薬や抗菌薬の内服が必要であり、点滴治療や酸素投与が必要となるような重症の場合は入院で対応しております。 気管支喘息と同様に治療が順調で症状が安定された方は、通院の便を考慮し最寄りのかかりつけ医をご紹介しております。 急性増悪や治療の変更が必要な場合は、かかりつけ医より迅速に当院へ紹介受診できるよう地域と連携をとっております。 |

| びまん性肺疾患 | 特発性肺線維症、間質性肺炎、過敏性肺臓炎、好酸球性肺炎、サルコイドーシスなど多くの疾患が含まれます。 原因不明で治療法が確立されていない稀な疾患も含まれ、厚生労働省より難病指定されていることもあります。 CT検査や肺機能検査で診断が難しい場合は、気管支内視鏡を用いた肺生検や気管支肺胞洗浄を行います。 さまざまな検査を行っても正確な診断が難しい場合もあり、状況に応じて全身麻酔で行う外科的肺生検をお薦めしております。 進行性の特発性肺線維症の患者さんには医療費補助のため難病申請を行い、抗線維化薬による治療を行います。 他の病気の場合はステロイド薬や免疫抑制剤で治療を行うことが多いですが、長期間の治療となるので効果と副作用を患者さんごとに考えて治療は選択していきます。 |

| 肺がん | 当院は尾張北部地区で唯一の厚生労働大臣指定のがん診療連携拠点病院です。 これまでも当科では毎年年間100人程度の肺癌患者さんを新規に診断・治療させていただいております。 胸部X線やCT検査で肺がんが疑われる場合は、気管支内視鏡やCTガイド下肺生検による組織検査から確定診断します。 PET-CT検査などの結果も含め肺がんの状況を把握し治療を選択していきますが、手術適応に関しては呼吸器外科と協議して慎重に判断します。 また、持病の影響などで手術が難しい早期の肺がんについては、放射線科と相談し体幹部定位放射線治療をお勧めしています。 手術適応でない肺がん患者さんには薬物治療(化学療法、分子標的治療、免疫治療)や放射線治療から、肺がんのタイプや進行度にあわせてガイドラインに準拠した適切な治療法を提案させていただきます。 薬物治療の選択のために次世代シークエンス(NGS)法を用いたがん遺伝子診断を積極的に行っています。 治療の選択が難しい場合にはセカンド・オピニオンをお勧めし、他の専門病院の意見も取り入れています。 重粒子線治療などの特殊な治療法も実施可能な施設と連携をとりながら患者さんの負担が少なくなるように組み込んでいます。 最近では他院で行われている保険適応外の治療(ワクチンや活性リンパ球療法など)もご希望される患者さんもみえます。 副作用や治療スケジュールの上で問題ない限りは、ご意向を尊重し当院治療と並行して受けていただけるように配慮しております。 がん治療が困難な患者さんにも、緩和ケアチームと協力して症状緩和やQOL(生活の質)向上に努めています。 退院が難しい場合でも“できるだけ自分の家で過ごしたい“ というご希望の患者さんには、地域の医療機関や当院の訪問看護部門と連携して緊急時の迅速な入院受け入れも含めた在宅介護のサポートを行っています。 また、”最期は病院でむかえたい“というご意向がある場合は当院の緩和ケア病棟をお勧めしており入棟までは当科中心に緩和ケアを行っていきます。 |

| 急性肺炎 | さまざまな病原体によって起こる肺の感染症です。 軽症の場合は抗菌薬の内服による通院治療で改善します。 重症例では呼吸不全に至ることもあり、入院治療させていただきます。 一般に肺炎の原因となる細菌は半数の方でしか分かりませんが、抗菌薬が効かない場合に備えて細菌検出のための検査を実施します。血液検査、喀痰検査、尿検査、鼻やのどの液を採取して検査します。 また肺炎のために肺の周りに水が貯まる(胸膜炎や膿胸)こともありますが、その場合は早期回復のために注射針で一時的に、またはチューブで持続的に水を抜きます。 |

| 検診の胸部レントゲン異常 | 検診の胸部レントゲン異常を指摘された方を受け入れています。 精密検査依頼書など検診で異常を指摘されたことが分かる書類をお持ちいただくと選定療養費はかかりません。 小さな異常陰影の場合は内科的な診断が困難であるため、日本CT検診学会の基準に準拠した定期的なCT検査での追跡が必要になります。 CT検査による放射線被曝も蓄積すると有害であるため、平成30年度より通常のCT検査の1/3程度の放射線で撮影できる低線量CTでの追跡を導入し、精度を保ちつつ医療被曝の低減にも努めています。 ただし医学的に低線量CTが適応とできない場合もあります。 |

| 睡眠時無呼吸症候群 | 成人男性の約3~7%、女性の約2~5%にみられます。 夜間のいびきや無呼吸を特徴とする病気で、日中の眠気を来たし睡眠の質が低下するばかりではなく自動車の運転や職業上の危険を生じる場合もあります。 また長年の睡眠時低酸素の影響から心疾患や脳血管障害の原因となることがあります。 自宅で行える簡易検査の結果によっては、1泊2日の検査入院でポリソムノグラフィー(PSG)による精密検査を行い、無呼吸の程度やタイプを調べます。 治療が必要な場合は自宅で夜間に装着する持続陽圧呼吸療法(CPAP療法)や口腔内装具(マウスピース)を無呼吸の程度に合わせてお勧めしています。 CPAP治療開始の際は、1週間ほど自宅で行ってから、その後改めて1泊2日の入院で治療効果を判定しています。 CPAP装着に抵抗感が強い方や効果が少ない方は、機械やマスクの調整をしながら長期使用できるように専門の外来でサポートしています。 またCPAP治療は長期間通院が必要となるため、治療が順調な方はお近くのかかりつけ医(CPAP治療受け入れ可能な医療機関に限ります)をご紹介しています。 マウスピースの場合は、作成可能な歯科や当院口腔外科をご紹介しておりますが、睡眠時無呼吸症候群としての定期受診の必要はありません。 |

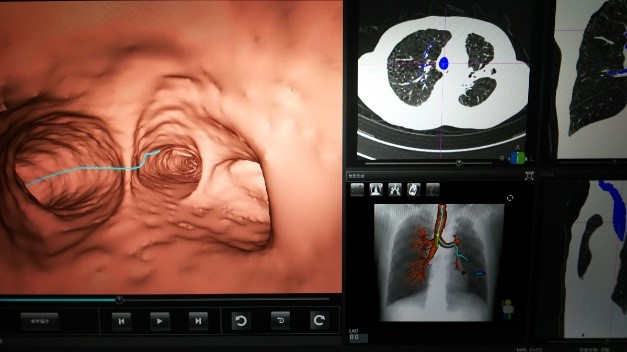

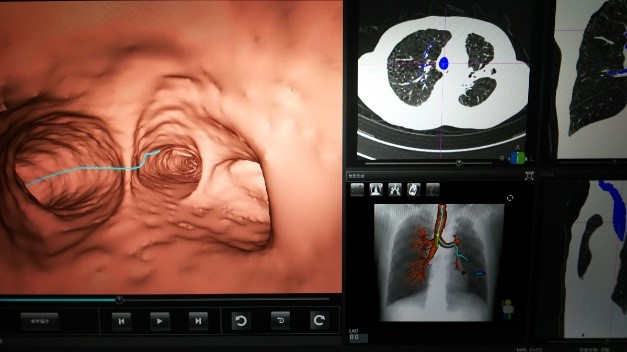

| 気管支内視鏡検査 | 当院では肺の精密検査のために気管支鏡検査を年間約300例行っており日本呼吸器内視鏡学会の教育認定施設でもあります。 CT画像から気管支3D画像を作成する仮想気管支鏡ナビゲーションシステムによって検査の精度向上と検査時間の短縮ができるようになりました。 気管支鏡も多くの種類を取りそろえ、検査の目的によって使い分けています。 特に超音波気管支鏡を導入してからは、今まで内科的診断が困難であった直径1cm程度の小さな肺病変や縦隔(左右肺の間)の病変も検査ができます。 また検査入院が必要にはなりますが、患者さんの苦痛軽減のために局所麻酔に加え静脈麻酔(点滴)を積極的に用いております。 気管支鏡検査で診断ができない場合には、CTガイド下肺生検や外科的生検(全身麻酔)も迅速に行えるような体制をとっております。 |

気管支鏡検査室・仮想気管支鏡の使用例

クリニカルパス(治療行程計画)

クリニカルパスのうち、患者さん用パスは患者さんに不安なく治療を受けていただくことを目指した治療行程計画書です。

クリニカルパスについてはこちら

医療機関の方へ

当院は地域医療支援病院として、地域医療連携を推進し、地域全体で継続性のある医療提供ができるよう取り組んでおります。

地域医療連携についてはこちら

WEBコラム

当院が発行・寄稿した広報誌より抜粋した記事をご紹介します。

※所属、肩書きは執筆当時のものです。

※内容は現在では異なる場合があります。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)について(R5.11きずな59号 「健康教室」より)

睡眠時無呼吸症候群(SAS)(R5.1.15広報こまき「健康通信」より)

咳喘息とは(R2.4きずな48号「健康教室」より

医師紹介

小島 英嗣

- 専門領域

- 呼吸器内科一般(肺腫瘍、呼吸不全、呼吸器感染症、気管支喘息など)

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医

日本アレルギー学会アレルギー専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本結核病学会結核・抗酸菌症指導医

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会呼吸ケア指導士

臨床研修指導医講習会修了

日本医師会認定産業医

高田 和外

- 専門領域

- 呼吸器内科一般(肺腫瘍、呼吸不全、呼吸器感染症、気管支喘息など)

アレルギー一般臨床(気管支喘息など) - 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医

日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・指導医

日本アレルギー学会アレルギー専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

肺がんCT検診認定医

臨床研修指導医講習会修了

後藤 大輝

- 専門領域

- 呼吸器内科一般

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本呼吸器学会呼吸器専門医

臨床研修指導医講習会修了

池山 賢樹

- 専門領域

- 呼吸器内科一般

全並 正人

- 専門領域

- 内科一般

縣 知優

- 専門領域

- 呼吸器内科一般

𠮷田 健太

- 専門領域

- 呼吸器内科一般

二宮 記代子

- 専門領域

- 呼吸器内科一般

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

櫻井 孟

- 専門領域

- 呼吸器内科一般

- 資格(専門医・認定医)

- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医

日本呼吸器学会呼吸器専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医